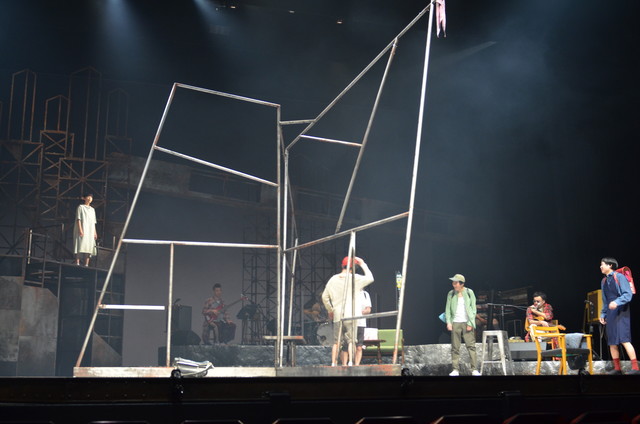

パルコ・プロデュース「世界は一人」@東京芸術劇場プレイハウス

出典:【公演レポート】音楽劇「世界は一人」- ステージナタリー

ハイバイの岩井秀人が脚本・演出、前野健太が音楽、松尾スズキ・松たか子・瑛太らが出演、のプロデュース公演。ジャンルとしては音楽劇ということになるんでしょうかね。ハイバイよりひとまわり大きいハコで生演奏も入ってセットもいつもより大きくて、世界観的にもいつもの室内劇よりは少しスケールも大きいのかな、と思いましたが、それぞれの「家族」のあり方の描写だったり、同じ事象でも人の視点の数だけそれぞれ違った記憶があったり、というあたりは岩井節を色濃く感じたりで、そんなに「大きいハコのプロデュース公演だからこう!」みたいな気負いはなさそうに思いました。同じ作家だから当たり前といえば当たり前ですが、ハイバイと地続き感のある物語だったように思います。

舞台は鉄鋼で栄えた北九州の街、海に流れた汚泥で魚が消えた。汚泥をどこかにやったからもう海は元通り、でもその汚泥はいったいどこへ……? そんな街で、良平・美子・吾郎の同級生3人は育つ。家は貧乏だがガキ大将的存在だった良平は、宿泊教室でおねしょした布団を吾郎におしつけて誤魔化そうとするが、それを指摘した手紙を受け取ったことで引きこもりになってしまう。家は金持ちだがダメな親に放置されて育った美子は友人に誘われてやった盗みがバレて逮捕、5階から飛び降りるが死ねず寝たきりのまま数年が過ぎる。その後奇跡的に退院したが母は行方不明、無一文で東京に出ることに。一方、平和で仲が良かったはずの吾郎の家庭はやがて祖母の介護をきっかけに崩壊し、東京へ出た吾郎は悪徳コンサルで働き始める。ある日水天宮(T-CATかな)の近くで吾郎と美子は再会し、他人のふりをして肌を重ねる。結婚して地元に戻ったふたりには藍という娘が生まれ、やがて大きくなった藍を、引きこもりから立ち直りつつあった良平が誘拐……などのエピソードが淡々と、でもどこか叙情的に描かれていく。ラストシーン、冒頭のおねしょは吾郎の粗相でなく美子が吾郎に押し付けたものだったことが観客に明らかにされて、幕(この冒頭とつながるラストは好きでした)。

観る人によってすごく感情を動かされる人もいるだろうし、一方でどこが面白いのかさっぱりわからない人もいるだろうな、と思える作品でした。わかりやすい起承転結やカタルシスは無かったように思うので、散漫な印象を受ける人もいるんじゃないかと。でも、観ているうちに自分の過去を思い出して思考をそちらに捉えられてしまったり、とらえどころが無いようで時々ぐっとエモーショナルに心が動く瞬間があったり、と、なんとも不思議な手触りの作品でした。もう一回観たらきっといろんな断片がもっと有機的に繋がって、ああ!と思う部分があるのだろうけれど。初見ではちょっと完全には咀嚼しきれない部分もあった気がしますし、「うわーみんな見て観て!おすすめ!」っていうテンションでもないんですけれど、面白かったかどうか、と聞かれたら面白かったし、観た後に芝居仲間とすごく語り合いたくなる作品でもありました。

「鉄工所から出た汚泥」から原発事故と除染土をイメージする感想もちらほらみかけましたが、こういう「工場で環境の悪い街」というのは日本中のあっちこっちに掃いて捨てるほどあるんですよね。私も子どもの頃に住んでいた大きな製紙工場のある街を思い出したりしました。風向きによっては工場から流れ来る煙で街中がなんともいえない臭いでいっぱいになる街。大人は多少の環境の悪さには目をつむって職や金と引換にその街に住み、住む場所を変える力のない子供たちはその環境の悪さから来るストレスにさらされながらも、それを「当たり前のこと」として受け入れて生きていく場所。三人が育った場所もそんなよくある地方の街だったのだろうなと思ったりしました。

松たか子&瑛太にあえて松尾スズキさんを同級生として混ぜるのは意図的なんでしょうね。「て」なんかでも母親を男性が演じることであえてシリアスさとリアリティを薄めていたので、この3人のキャスティングで8歳から40代くらいまでを演じさせるのも同じ演劇的な効果を狙っているのだろうと思いつつ。(普通なら同級生設定の場合は同じ年代の役者を選びますもんね)(それにしても小学生を演じる松尾さんがかわいい)。あと吾郎と美子の子どもの藍を演じたのが平田敦子さん、というのも大きいのかなと。明らかに子どもには見えない存在感で基本的には悲劇の印象を緩和する緩衝材の役割なんだろうけど、シリアスに転じる場面の芝居の的確さもさすが。

あらすじを書いていくとひどい事が次々起こっているような暗い鬱々とした悲劇に見えますが、観ているうちはそんなにひどい話には見えないのも不思議。ところどころに家族の暖かさや幸福感を描くエピソードがあったり、悲劇的な場面でもユーモアを交えて描いていたりというのもあると思いますが。岩井さんの作品は不幸な事象や悲劇を「そのへんに当たり前に転がってる不幸」として見る視点があるのかなあという気がするんですよね。「別に特別悲劇的なことじゃなくて、このくらいは誰にでもあるよくあること」くらいの距離感で舞台にのせている印象があるのですが。この印象は一体どこから来るものなのかなあ、とぐるぐる考えながら過ごす帰り道でした。

前野健太さんの音楽は良かったですね。「知らない人でいこう 出会いなおそう」のフレーズがすごくよくて耳に残りました。この曲だけでも配信してくれないでしょうか。作品にリリカルな印象を残したのはあの前野さんの音楽と歌の効果だったのかなと。岩井さんとの今回のコラボはまだ試行錯誤の途中という印象だったので、なにか別の作品もやってみて欲しいなあと思いました。